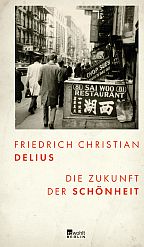

Buch: Die Zukunft der Schönheit

Die Zukunft der Schönheit

Erzählung

Rowohlt Berlin

96 Seiten

ISBN: 978-3-7371-0040-3

Gebunden € 16,00

e-Book € 13,99

Taschenbuch rororo 27462

96 Seiten, € 10,00

ISBN: 978-3-499-27462-6

Hörbuch, gelesen von Christian Brückner

in der Edition parlando im Argon Verlag

2 CDs, ISBN 978-3-8398-7108-9, € 19,95

rororo Taschenbuch Werkausgabe

96 Seiten

ISBN 978-3-499-01042-2

€ 13,00

*

Am 1. Mai 1966 gerät ein junger Deutscher aus der hessischen Provinz in einen New Yorker Jazzclub, es spielt der Saxophonist Albert Ayler. Befremdet, beleidigt, beschwingt von der unerhörtesten Musik jener Zeit, beginnt der junge Mann, das ganze unheilvolle Durcheinander der Gegenwart aus diesen Tönen herauszuhören, den Mord an Kennedy, den Vietnamkrieg, den Börsenlärm, den Kampf der Schwarzen, die Studentenproteste. Je mehr er sich einlässt auf die wilde Musik, desto näher kommt der angehende Dichter sich selbst, bis zum verdrängten Schmerz eines Vaterkonflikts, der von einem anderen Jazzkonzert ausgelöst wurde, und zu den peinlichen, pubertären Anfängen seines Schreibens. Gebannt von Aylers Improvisationsräuschen, begreift der junge Mann in einem hellsichtigen Assoziationstaumel die revolutionäre Energie, die in Wachheit und Wut steckt. Diese Musik lässt ihn körperlich fühlen, wie Zerstören und Zersetzen der Beginn alles Schönen sein kann und die Kunst das Rettende wird.

Eine autobiographische Erzählung von Friedrich Christian Delius, die den Aufbruchsgeist einer ganzen Epoche beschwört.

Aus den Besprechungen:

„Delius ist mit ‚Die Zukunft der Schönheit‘ ein bestechend ehrliches Musikstück gelungen, zur Ermutigung für alle, denen an der Zukunft der Schönheit liegt – und gegen alle, die an einer Zukunft ohne Schönheit arbeiten.“ (Neue Westfälische, Stefan T. Gruner)

„Eine wunderbare Erzählung … vom Großmeister der geschliffenen, leisen Töne“ (rbb)

„wunderbar, kraftvoll, sehr geglückt … Musikalität in Sprache übersetzt“

(SWR, Maike Albath)

„Es sind einzelne Momente im Leben einzelner Menschen, in denen plötzlich alles in ein dissonantes Tänzeln gerät.“ (spex)

„Eine autobiographische Erzählung, die einem sehr nahekommt.“ (Deutschlandfunk Kultur)

„Niemand kann politische Geschichte besser erzählen als ein begnadeter Literat.“ (Frankfurter Rundschau)

„Wer die Anfänge des Büchner-Preisträgers verfolgt hat, die in den späten 60er Jahren vor allem gesellschaftskritische Lyrik betrafen, wird diese wunderbare Geschichte einer Einweihung mit Rührung quittieren. Alle anderen sollte sie dazu bewegen, den großen deutschen Schriftsteller F.C. Delius im Herbst seines Schaffens zu entdecken.“ (Weser-Kurier)

„Mai 66 in New York, ein deutscher Jungschriftsteller entdeckt den Free Jazz und die Freiheit der Literatur. Es geht um Achtundsechzig und unsere Erinnerung daran, aber auch um die großen deutschen Themen, den Vater, die Geschichte, die Liebe. Ein seltenes Kunststück.“ (Empfehlungen Urlaubslektüre, A. Kilb: für den Strand, FAS, 17. Juni 2018)

*

Er verliert nie die Lust am eigenen Ich. Mit „Die Zukunft der Schönheit“ setzt Friedrich Christian Delius seine literarische Selbsterforschung fort.

Ein junger Mann, Nachwuchsdichter, Literaturstudent, nichtlesender Teilnehmer an der berühmten Princeton-Tagung der Gruppe 47, geht mit zwei Freunden in eine Jazzkneipe in New York. Es ist der Abend des 1. Mai 1966, der letzte Abend vor dem Rückflug nach Berlin, die Band von Albert Ayler spielt in Slug’s Saloon in der Third Street, und der Besucher hört zum ersten Mal eine Musik, die ihn bis an die Grenzen seiner Leidensfähigkeit strapaziert: „Das musst du jetzt aushalten, das wirst du aushalten, sagte ich mir, als wir uns gesetzt hatten. Fünf Musiker auf der schmalen Bühne, einer mit Saxophon, einer mit Trompete, einer am Schlagzeug, ein Bassist und ein Geiger, fünf Männer prügelten mit ihren Instrumenten auf meine Hörnerven ein, und ich dachte nur, lehn dich zurück und hör einfach zu oder hör weg -„.

So beginnt die Geschichte. Es geht um Musik, um den Free Jazz der sechziger Jahre, und um das, was sie im Zuhörer aufruft, Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Abwehr und jubelnde Zustimmung. Vor allem aber geht es um ihn selbst, um den jungen Mann aus Berlin, der mit einem Bier in der Hand im Dunkeln sitzt, eingehüllt ins „Getröte, Gezirpe, Gehämmer, Gejaule“ der Töne, um den Jüngling, der Friedrich Christian Delius vor zweiundfünfzig Jahren war. Wäre „Die Zukunft der Schönheit“ ein Film, dann gäbe Albert Aylers Jazzmusik den Soundtrack dazu, besonders jene brutalistische Version des Gospel-Klassikers „When the Saints Go Marching in“, die zwischen New York und dem oberhessischen Städtchen Korbach eine unsichtbare Brücke schlägt, auf der die Phantasie des Jünglings durch die Zeiten tanzt. Der Schauplatz der Handlung aber läge weder hier noch dort, sondern allein im Kopf des Erzählers. Im Kopf dessen, der die Erzählung schreibt, und zugleich in dem des Dreiundzwanzigjährigen, der sie vor einem halben Jahrhundert erlebt hat; in einem doppelten imaginären Raum. Für einen Film wäre das zu viel der Abstraktion. Für „Die Zukunft der Schönheit“ ist es gerade genug.

Zurück in die Third Street. Die Band spielt, der Erzähler lauscht, und dabei fällt ihm als Erstes jene Schriftstellertagung ein, auf der ihm ein Auftritt – es wäre sein dritter gewesen – auf dem „elektrischen Stuhl“, dem Vorlesesessel der Gruppe 47, glücklich erspart geblieben ist. Dafür hat ein Jüngling aus Österreich seine Chance genutzt, der nicht nur die Tagungsteilnehmer beschimpft, sondern sich auch vor laufenden Fernsehkameras auf dem Empire State Building „als neuer Kafka ausgerufen“ hat. Es ist Peter Handke, und mit seiner Erwähnung verschränkt sich die autobiographische Perspektive endgültig mit der zeitgeschichtlichen. Denn mit Handkes berühmter Pöbelei in Princeton beginnt nicht nur die Pop-Phase der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur, es endet auch die Geniezeit des F. C. Delius, und es beginnen die Mühen der Ebene.

Zu Hause in Berlin wartet ein Konvolut auf ihn, aus dem das Enthüllungsbuch „Wir Unternehmer“ erwachsen wird, die erste von mehreren Abrechnungen mit den Mythen des deutschen Wirtschaftswunders und der Anfang einer Prozesslawine, die den Autor bis in die späten siebziger Jahre verfolgt. Erst 1981 kommt der erste Roman, und erst zehn Jahre darauf, mit den „Birnen von Ribbeck“, die allgemeine Anerkennung, der literarische Ruhm. Davon weiß der junge Delius in der Jazzbar noch nichts. Aber der alte weiß es, und er schreibt es der Erzählung ein.

Bevor sein durch Albert Aylers Saxophon und ein gerade erstelltes, überaus schmeichelhaftes Horoskop befeuerter Aufbruch in die Zukunft beginnt, schaut der Held zurück: auf seine oberhessische Schulzeit und das Wurzelgeflecht von Altnazis, das sich unter der gutbürgerlichen Oberfläche Korbachs verbarg, auf die ersten Erfolge mit reimloser Lyrik und die frühen Studienjahre in Berlin, auf die Rede Kennedys an der Freien Universität und den Vortrag Pasolinis in der Kongresshalle. Vor allem aber auf die letzte Auseinandersetzung mit dem todkranken Vater, der seinen Sohn in hilflosem Zorn mit einem Kissen bewirft, weil Delius junior die Feier zu seinem siebzehnten Geburtstag bis in die Nachtstunden ausgedehnt hat.

Es ist derselbe Kriegsheimkehrer-Vater und evangelische Gemeindepfarrer, der schon in „Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde“ und in „Amerikahaus und der Tanz um die Frauen“ eine tragende Rolle spielte und nun, im Schlussstück der Trilogie, sein Requiem bekommt. Sein Part ist kläglich. Seine Züchtigung verpufft. Aber dann, mitten im FreeJazz-Gewitter, wird dem jungen Dichter auf einmal klar, wem er sein Sprachempfinden vor allem zu verdanken hat: „am meisten doch dem Prediger, der mich mit kräftigem Lutherdeutsch, poetischen Psalmen und der Schlagkraft der Choräle geschult“ und zugleich „das Gehör für Phrasen und Hohlheit geschärft hatte“. Und so streift den Sohn „der Gedanke der Milde“, der „Weichheit“ gegenüber dem Toten.

Mag sein, dass die zögernde Abbitte, aus dem Abstand von fünfzig Jahren in den Kopf eines Jünglings gepflanzt, ein literarischer Kniff ist, eine Fiktion. Aber so, wie Delius diesen Moment in den assoziativen Fluss seiner Prosa einbettet, wie er das Vatermotiv anspielt, variiert und schließlich zu einem durchdringenden Akkord verdichtet, gehört der Augenblick in Slug’s Saloon zu den Höhepunkten der deutschen Gegenwartsliteratur, zu jenen Prosastücken, bei denen es egal ist, ob sie biographisch und zeitgeschichtlich beglaubigt sind oder nur große Wortkunst. Das Gleiche gilt, von einigen allzu adjektivisch flottierenden und vom eigenen Formulierungsfuror berauschten Passagen abgesehen, für die ganze Erzählung.

Eines nämlich hat der medienscheue Spätentwickler und Sprachprotestant Delius mit seinem Antipoden Handke gemein: Er wird seiner selbst niemals müde, verliert nie die Lust am eigenen Ich. Und so handeln Delius‘ beste Bücher, allen voran das meisterliche „Bildnis der Mutter als junge Frau“, nicht von historischen Ereignissen (wie die Trilogie zum „deutschen Herbst“), sondern von ihren Spiegelungen im Privaten, Biographischen, in der Welt der kleinen Leute und kleinen Dinge.

Nur dass Delius in seinen biographischen Nahaufnahmen immer die geschichtliche Totale mitbedenkt. Kennedys Ermordung, der Vietnamkrieg, die Auschwitzprozesse, die Studentenbewegung, der Autorenfilm, all das klingt in dieser kaum hundertseitigen Skizze an, ohne umständlich erklärt zu werden (dafür genügt in Zeiten von Wikipedia ein Mausklick). Und es hätte nicht der Gedankenstriche am Ende jedes Absätzes bedurft, damit wir begreifen, dass dies keine klassische Novelle ist, sondern eine Jazznummer in Prosa. Nur bei Albert Ayler, dem Genie der freien Töne, setzt die Geschichte einen Schlusspunkt: Vier Jahre nach dem Auftritt am 1. Mai springt er von der Fähre zur Freiheitsstatue in den Tod. „Die Zukunft der Schönheit“ zündet auch für ihn eine Kerze an.

Andreas Kilb, FAZ, 10.03.2018

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.

*

Kratzen und schaben

Das ästhetische Erbe von 1968: Friedrich Christian Delius erzählt in brillant rasender Jazzprosa von der „Zukunft der Schönheit“.

Ein New Yorker Jazzclub Mitte der sechziger Jahre. Ein junger Schriftsteller aus Deutschland besucht mit zwei Freunden ein Konzert des Saxofonisten Albert Ayler. Die Wildheit der Musik, das Jaulen und Heulen, der mal scharfe, mal vermeintlich holprige Rhythmus, kurzum: Aylers Free Jazz, löst bei ihm zunächst einen ästhetischen Schock aus.

Ob das noch Musik sei, ob mit diesem „Schallüberfall“ der Jazz aufhöre oder erst beginne, fragen und diskutieren die drei Freunde, die in den USA zu Gast auf einer Schriftstellertagung sind. Angestrengte und anstrengende Gespräche mit Allen Ginsberg im Kreise seiner Jünger haben sie hinter sich, erschöpft sind sie von „all dem Ernst und Getue dieser Tage“, und da löst Albert Aylers „verschreckendes Saxofon“ bei dem jungen Schriftsteller einen Gedankenstrom aus, der unter anderem vom Elternhaus, den politischen Verhältnissen und schließlich von einem neuen Begriff schöner Kunst handelt.

Es handelt sich bei dem Schriftsteller um den jungen Friedrich Christian Delius, und über ein halbes Jahrhundert später überträgt Delius nun die freien Formen des Free Jazz in seine Erzählung „Die Zukunft der Schönheit“. Dabei zeigt er allein in der Sprache, wie sich sein junges Alter Ego nach der anfänglichen Überforderung schon bald mitreißen lässt von den befreienden Klängen und Schlägen, vom Kratzen und Schaben der Instrumente. Die Sätze werden länger, die Aufzählungen atemloser, unberechenbarer, Worte bilden Echoräume, Absätze enden nicht mit einem klassischen Punkt, sondern mit einem Gedankenstrich, der vieles offen lässt und die alte Zeichenordnung infrage stellt. Der Free Jazz wirkt auf den jungen Delius einerseits als musikalische Anklage gegen den Vietnam-Krieg – und ist andererseits ein ästhetisches Therapeutikum, eine Art Befreiung von einer Kindheit in provinzieller und protestantischer Enge.

Delius blickt mit Nachsicht auf seinen Vater zurück

Ein Schlüsselmoment dieser brillant rasenden Jazzprosa ist ein groteskes Erlebnis mit dem Vater, der als evangelischer Pfarrer sich grundsätzlich auf der richtigen Seite der Moral wähnt. Zum 17. Geburtstag feiern sechs Jungen und sechs Mädchen in der elterlichen Wohnung mit Cola und Schnittchen. „Um 23 Uhr war Schluss gewesen wie verabredet, nun galt es, die Mädchen zu ihren Haustüren durch die Kleinstadt zu begleiten bis halb zwölf und spätestens um Mitternacht wieder zu Hause zu sein.“ Die Mädchen werden brav heimgebracht, aber dann lässt sich der Pastorensohn noch zum Bier in einer Kneipe überreden, in der es auch Live-Jazz gibt. Zu Ehren des Geburtstagskindes und auf seinen ausdrücklichen Wunsch spielt die Band „Oh When The Saints Go Marching In“, einen Gospelklassiker, der auch hier als Jazzstandard gut ankommt. Ein zweites Bier folgt, ein drittes, die Gruppe spielt Bebop und Blues, und bald ist das Versprechen gebrochen, pünktlich daheim zu sein.

Der zornige Vater empfängt den Nachtschwärmer mit einem Kissen, „hilflos, fast lächerlich“. Im Schlafanzug steht der Priester im Hausflur und schleudert, begleitet von strengen Flüchen, das weiche Geschoss in Richtung des Sünders. Empört ist der auf Sittlichkeit bedachte Papa nicht nur wegen der Unpünktlichkeit. Er hat den Verdacht, der Sohn habe sich als Verführer schuldig gemacht. Der Irrtum wird nicht aufgeklärt, schon bald stirbt der Vater an einer Gelbsucht, die er sich im Krieg zugezogen hat. Dennoch blickt Delius nicht mit Hass, sondern eher mit versöhnlichem Nachsehen auf die Szene zurück, so schlimm sie für ihn gewesen sein muss. Denn Delius vermutet, er habe wohl vom Vater, für den das biblische Wort so wichtig war, auch seine literarischen Sehnsüchte und Fähigkeiten geerbt. Die Nachsicht wird sogar zur Einsicht, weil gerade das Schreiben jene seelischen Wunden heilen konnte, die in seiner Jugend aufgerissen worden sind.

Delius verteidigt das Erbe seiner Generation

Der Schriftsteller Friedrich Christian Delius kann tatsächlich auf ein bewegtes Leben zurückschauen, gerade die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der späten sechziger Jahre bilden für ihn ein Reservoir von Geschichten, mit denen er auch andere Verwerfungen und Neuerungen in der Gesellschaft zu beschreiben versucht hat. Seine Arbeiten erzählen oft von eigenen Erlebnissen: 1943 in Rom geboren, wo sein Vater Pfarrer an der Deutschen Evangelischen Kirche war, ging es in den Wirtschaftswunderjahren in die hessische Provinz, viel Anerkennung verdiente sich der Georg-Büchner-Preisträger Delius nicht zuletzt mit literarischen Erkundungen seiner Familiengeschichte wie „Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde“ oder „Bildnis der Mutter als junge Frau“.

An die letztere Erzählung schließt nun „Die Zukunft der Schönheit“ an, nur dass der Fokus statt auf der liebenden Mutter auf dem strafenden Vater liegt. Delius entwickelt hier aus den privaten und politischen Erfahrungen eine Art ästhetisches Manifest, das da lautet: Die Schönheit hat immer Zukunft, wenn sie sich ihrer gesellschaftlichen Kontexte, ihrer vermeintlich oder tatsächlich hässlichen Anteile bewusst ist. Das mutet theoretisch an, liest sich im konkreten Fall aber anschaulich und überzeugend. Über den persönlich mühevollen und dann befreienden Zugang zu einer literarischen Sprache, die den eigenen Maßstäben gerecht wird, verteidigt Delius schließlich das bleibende Erbe seiner Generation, das nicht in den Straßenkampfparolen besteht, sondern in einer Idee vom Schönen, die „nichts beschönigt, nicht flieht vor dem Schrecklichen und Lügen nicht verkleistert“.

Diese schmale Erzählung löst ihr ästhetisches Versprechen ein. Sie besticht durch ihre Kongruenz von Form und Inhalt, dadurch, dass hier auch schmerzhafte Eingeständnisse ihren literarischen Raum finden.

Carsten Otte, Der Tagesspiegel vom 27.02.2018

*

Wie ein Student allmählich den Free Jazz zu verstehen lernte

Friedrich Christian Delius hat 1966 bei einem Konzert von Albert Ayler den Schock in Schönheit verwandelt. Nun hat der Büchnerpreisträger aus dieser Begebenheit eine schmale Erzählung gemacht.

Albert Aylers erste Auftritte in New York bedeuteten einen Schock für die Jazz-Gemeinde. Selbst wer John Coltranes freien Erkundungen neuer Sounds noch gefolgt ist, stieß bei Ayler an seine Grenzen. Ob das noch Jazz sei, fragten sich Kritiker ratlos, wenn der 1936 in Cleveland geborene Saxofonist auf die Bühne trat. Mit herkömmlichen Maßstäben war dieser spirituellen, expressiven, schreienden, grellen und zugleich lyrischen Musik nicht mehr beizukommen. Ayler verwendete verpöntes Material wie Folksongs, Marsch- oder Zirkusmusik, um dieses zugleich Note für Note zu zertrümmern. In seinem grünen dreiteiligen Lederanzug, mit imposantem Ziegenbart und dunkler Sonnenbrille, war er selbst unter den Exzentrikern des Jazz eine Erscheinung.

Am 1. Mai des Jahres 1966 stolperte ein junger Student und Lyriker namens Friedrich Christian Delius, angestiftet von dem Autor Hans Christoph Buch und dem Radiojournalisten Hanspeter Krüger, in den damals legendären Jazzclub Slug’s Saloon – und damit in ein Konzert Albert Aylers. Delius traute seinen Ohren kaum. „In dem Augenblick, als wir den Saal betraten, wurden die Lichter ausgeschaltet, legten die Musiker los mit kreischenden, klagenden, schrillen Tönen, nur die schwachen Bühnenscheinwerfer halfen uns, in dem nicht sehr großen Kneipenraum den letzten oder vorletzten freien Tisch in den hinteren Reihen anzusteuern, während die Ohren beschossen wurden von Getröte, Gezirpe, Gehämmer, Gejaule, als sollten wir mit dieser Folge von Dissonanzen gleich abgeschreckt, des Saales verwiesen und wieder zurück Richtung Exit getrieben werden –“

Das musst du jetzt aushalten, sagt sich der angehende Schriftsteller, während die fünf Musiker mit ihren Instrumenten auf seine Hörnerven einprügeln. Das Erlebnis ist einschneidend. Und so prägend, dass es noch mehr als fünf Jahrzehnte später im Kopf von Friedrich Christian Delius widerhallt. Nun hat der Büchnerpreisträger aus dieser Begebenheit eine schmale Erzählung gemacht. Was er darin schildert, geht allerdings über eine biographische Anekdote hinaus. „Die Zukunft der Schönheit“ ist mindestens auch eine Reflexion über die Kunst und das eigene Selbstverständnis als Künstler, eine Improvisation über Fragen der Ästhetik und der Politik. Man muss dabei freilich zunächst einmal den Zeithintergrund beschreiben: Die drei Jazzhörer haben gerade eine Woche in Princeton hinter sich, wo die Gruppe 47 im Jahr 1966 tagte. Peter Handke hatte seine berühmte Wutrede gegen die Beschreibungsimpotenz seiner Kollegen herausgestottert; manche Fraktionen innerhalb der Tagungsteilnehmer standen sich unversöhnlich gegenüber. Es hatte Podiumsdiskussionen gegeben und Begegnungen mit amerikanischen Kollegen.

Für Delius war dabei besonders eine von großer Bedeutung: Susan Sontag habe ihm, wie er später schrieb, durch ihr Auftreten eine simple Botschaft vermittelt: Dass man die höchsten Ansprüche an die Kunst und an die Politik stellen konnte. Ästhetik und Demokratie passten zusammen, man sollte sie nur nicht vermischen.

Als er wenige Tage später Albert Ayler hörte, dürfte ihm allerdings bewusst geworden sein, dass eine radikale Ästhetik und eine radikale politische Haltung durchaus vermischt werden konnten: „Langsam, mit einer für Europäer vielleicht verzeihlichen Verspätung, wurde mir klar, dass die Musiker bei ihrem Spiel wohl kaum an die Schlachthöfe von Chicago dachten, sondern eher an die in Vietnam, an die zwischen Dschungel und Reisfeldern, zwischen Nässe und Hitze und Gaswolken sich ausdehnenden Schlachtfelder und Schlachtwälder, unendlich weit entfernt und fast irreal und mit schreienden Menschen und kaum sichtbaren echten Feinden und Schurken bestückt –“.

Delius versucht diese gegen alle Konventionen verstoßende, herausfordernde Musik zu entschlüsseln: Seine Erzählung vollzieht den Prozess des allmählichen Verstehens nach. Das unerhörte Sounderlebnis ruft Bilder hervor, weckt Erinnerungen an die eigene Jugend, an bleibende Erlebnisse, an die schockhafte Maßregelung des schon todkranken Vaters, die den Jungen nach dem Besuch eines Jazzclubs aus heiterem Himmel getroffen hatte – dieser Vater-Sohn-Konflikt rührt an den Kern. Szenen aus der nahen Vergangenheit in der hessischen Provinz blitzen auf; Splitter aus der deutschen Geschichte wirbeln durch Slug’s in der Lower East Side Manhattans. Und plötzlich scheint in der Brachialität Alber Aylers zudem all das auf, worüber auch in den letzten Tagen bei der Gruppe 47 diskutiert worden war: der Krieg in Vietnam und die politische Situation in den Vereinigten Staaten, zumal die der Schwarzen in den USA. Aus der ästhetischen wird eine politische und aus dieser wiederum eine ästhetische Frage – alles ist miteinander verknüpft: „Das Zerfetzen von Klischees und Erwartungen, was Ayler und seine Leute da betrieben, man musste es konstruktiv sehen und produktiv. Etwas Ähnliches hatte der italienische Filmer Pasolini vor wenigen Wochen in der Kongresshalle gefordert, bevor er uns mit Thesen von der dritten Welt in Deutschland und von der Zukunft der Schönheit irritiert hatte. (…) Erst jetzt am letzten amerikanischen Abend, ein gutes Vierteljahr später, ahnte ich, was der filmende Dichter gemeint haben könnte, auch seine Filmausschnitte waren wie diese Musik Zersetzung im schönsten Sinn, Zerstörung, Verstörung und Neubeginn, Abriss und Freiraum, Abgesang und Freudentanz. Erst ein kräftiges Nein und dann ein tief durchgeatmetes Ja, erst nach dem Niederreißen konnte die Zukunft beginnen. Licht, Luft, Wahrhaftigkeit, die Zukunft der Schönheit.“

Die Geburt des Autors aus dem Geist des Free Jazz: Im Jahr 2018 kommt diese Geschichte des verstörenden Abbruchs und glücklichen Anfangens noch einmal zurück. Und auch die rauschhaften, gewalttätigen und wunderschönen Lautexplosionen des Albert Ayler Quintetts werden in der Literatur hörbar gemacht. Friedrich Christian Delius ist auf wenigen Seiten ein anspielungsreiches Solo gelungen, das bahnbrechende Klangwelten heraufbeschwört – und die Wirkung, die sie auf einen sensiblen jungen Mann hatten. An solchen Abenden wie dem des 1. Mai 1966 wurde die Revolte geboren, die nach 1968 in politischen Grabenkämpfen versandete.

Ulrich Rüdenauer, Badische Zeitung vom 07. April 2018

*

Weg vom Dreck

Der Schriftsteller F.C. Delius erzählt von einem Free-Jazz-Erlebnis in New York und dem gesellschaftlichen Aufbruch vor 68.

1. Mai 1966, Lower East Side, New York. Ein junger Mann aus der hessischen Provinz betritt mit zwei Freunden den „Slugs’Saloon“, eine der hipsten Jazzbars jener Zeit. Vorne auf der Bühne steht kein Geringerer als Albert Ayler – Saxofonist, Free-Jazz-Pionier, Traditionszertrümmerer. Ein Musiker, den man als Europäer nicht alle Tage zu sehen bekommt und auf dessen Auftritt die beiden Begleiter des Erzählers hingefiebert hatten. Aber er selbst, der junge Student, der erstmals in Amerika ist, fremdelt mit den Klängen, er hört „Getröte, Gezirpe, Gehämmer, Gejaule“ – was soll das denn sein? Ist das überhaupt Musik?

Der vom freien Jazz verstörte junge Mann ist das Alter Ego des Schriftstellers Friedrich Christian Delius. Für Delius, Autor zahlreicher Romane und Gedichtbände und einer der bedeutendsten 68er-Chronisten, ist der Konzertbesuch der Bezugspunkt für seine autobiografisch angelegte Erzählung „Die Zukunft der Schönheit“. Sein Ich-Erzähler befindet sich im Rahmen der berühmt gewordenen Princeton-Tagung 66 in New York. Im Laufe des Abends soll er nicht nur das assoziative Spiel der Free Jazzer begreifen lernen, sondern ihm erschließt sich nach und nach auch seine bisherige Biografie, sein ganzes In-der-Welt-Sein. Denn „neben dieser Vorstellung liefen auf einer zweiten Spur im Gehirn Filme an, setzten sich Bilder in Bewegung“.

In diesen Gedankenströmen lässt der Erzähler die politische Geschichte sowie seine eigene Geschichte Revue passieren. Er denkt an den ermordeten John F. Kennedy zurück und an die „wechselnden Winde“, von denen dieser gesprochen hatte; er sinniert über die Schlachtfelder der damaligen Gegenwart von Vietnam bis zum Amerika-Haus in Westberlin, auf das Eier geworfen werden. Er landet mit Pauken und Trompeten gedanklich im heimischen Jugendzimmer; erinnert sich, wie er erstmals aufbegehrt und wie der hilflose Vater Kissen nach ihm wirft, ehe dieser wenige Wochen später sterben soll. Und er denkt an das Kleinstadtleben der Nachkriegszeit, als aus dem Eichmann-Stellvertreter wieder ein einfacher Drogist wird und aus dem hohen Tier im SS-Amt für Rassenhygiene der Amtsarzt des Landkreises.

Angesichts all dieser Schlagworte wird die Analogie dieses Buches recht schnell klar: Der Jazz befreit sich von den kompositorischen Regeln, der Erzähler befreit sich von seinem Elternhaus, seine ganze Generation von dem Autoritarismus der Zeit. Es gelingt Delius durchweg hervorragend, diesen Prä-68er-Aufbruchsgeist der Jugend und deren Opponieren gegen das Nachkriegsschweigen in Worte zu fassen. Er skizziert etwa eine Bewegung „weg vom Vergangenheitsdreck in die Zukunft, hin zum Erfreulichen, zum amerikanischen Frühling“, denn „was war schon die Herkunft gegen die Zukunft“. Sein Erzähler grenzt sich ab „gegen Vaterdiktate, Muttergebote, Lehrernormen“. Er wird zum autonomen Subjekt („Wer ich bin, bestimme ich allein, nicht ihr – “), und er wird dies dank des Schreibens, durch das er überhaupt zu einer eigenen Sprache findet.

Stark ist dieses kleine Büchlein – es hat gut 90 Seiten – auch deshalb, weil es den Free Jazz zwar sprachlich aufgreift, dabei aber nicht übertreibt. Es gibt immer mal wieder hübsche Neologismen und Wortspiele, die Sprache darf hier ähnlich viel wie der Solist auf der Bühne, aber sie wird auch wieder eingefangen vom Konstrukt der Erzählung. Hinter jedem Absatz steht sinnbildlich ein Gedankenstrich, und es gibt die thematischen Sprünge auch – aber man kann diesem Entwicklungsroman in Länge eines Free-Jazz-Konzerts gut folgen.

Schließlich freut man sich, dass der Erzähler „die rauen Widersprüche“, die er in den Klängen findet, auch in sich selbst erkennt, wenn er sich gegen Ende beim „Gedanken der Milde gegenüber dem Vater, dem Werfer des Kissens“, erwischt. Da erweist sich der potenzielle Vatermörder als weitsichtig; in der Fiktion ist er aber ohnehin um einiges klüger als zum Zeitpunkt der Erzählung. Denn als Albert Ayler damals das Finale auf dem Saxofon einläutet, weiß der junge Student noch nicht, dass dies erst das Startsignal für viel größere Traditionsbrüche ist.

Jens Uthoff, taz vom 20.04.2018

*

Weitere Besprechungen:

Harry Nutt, Dissonanz als Erweckung

Frankfurter Rundschau, 15.03.2018

Uwe Schütte, Getröte, Gezirpe, Gejaule

Der Freitag, Ausgabe 12/2018

Christoph Benkeser, Die Zukunft der Schönheit

skug.at, 03.04.2018